本篇目录:

- 1、为学佛教说懒惰是为什么解释

- 2、大乘佛教的“六度”是什么?具体做如何解释?

- 3、佛家所说的“嗔”所指的是什么?

- 4、贪欲念、懒惰和懈怠念、愚昧念是不是影响人生最大的三种邪念。请有德...

- 5、佛法中情绪的分类都有几种?

为学佛教说懒惰是为什么解释

1、“谓精进所治”,精进的对立面,所对治的法。“于诸善品心不勇进为性”,对修善法,没有勇猛心,就是打败了,往后退了。精进是打胜仗。

2、中文辞典里,“懒惰”的定义有两个:偷懒,不喜欢费体力或脑力;不勤快。具体的表现是,“只想做简单的事,甚至不想做事”。心理学把懒惰归类为心理上的厌倦情绪。

3、这是业力使然。但并非一成不变。懒惰能带来的只有空过而已,人生无常,应该在自己健康的时候多做善事,不要等到临死之际再去后悔。懒惰的人接触佛法,最适宜的是念佛法门,好好念佛吧。阿弥陀佛。

4、俱舍七十五法,六大烦恼之一。唯识论六曰:“懈怠于善恶品修断事中懒惰为性,能障精进增染为业,谓懈怠者滋长染,故于诸染事而策励,亦名懈怠。”俱舍论四曰:“怠谓懈怠,心不勇悍,是前所说勤所对治。

大乘佛教的“六度”是什么?具体做如何解释?

其实六度是六种菩萨修行的方法,布施是“六度”之一。六度好比船,把众生度到涅盘的比岸。

佛教六度分别是:施度、戒度、忍度、精进度、禅度、慧度。施度。有财施、法施和无畏施三种。谓菩萨由修布施,能对治悭吝贪爱烦恼,能施与众生利乐。

“度”的梵语是“波罗蜜多”,字义是“到彼岸”,就是从烦恼的此岸度到觉悟的彼岸的意思。六度是六个到彼岸的方法。《大乘义音》卷十二:“波罗蜜者,是外国语,此翻为度,亦名到彼岸。

佛教三学六度中的三学又称之为三无漏学,即“戒,定,慧”,是所有佛子修行的总纲;六度是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,是六种到达彼岸的方法。

六度是佛教的教之一,又事究竟、到彼岸、度,度;音波蜜、波蜜多、播弭多;梵六波蜜(多)。度即渡之意。《大乘音》卷十二:“波蜜者,是外,此翻度,亦名到彼岸。

施度(布施能度悭贪):分财施、法施和无畏施三种。谓菩萨由修布施,能对治悭吝贪爱烦恼,与众生利乐。

佛家所说的“嗔”所指的是什么?

1、嗔又作嗔怒、嗔恚等,指仇、怨恨和害他人的心理。《大乘五》中:“何嗔?於有情作害性。”《成唯》中:“嗔者,於苦、苦具,憎恚性,能障嗔,不安性,行所依。”嗔是佛教所的根本之一,和一起被“三毒”。

2、佛家所说的贪嗔痴三念中的“嗔”一般指的是不高兴、生气、发怒的意思。佛教经论中对此有更加深入的解释:“嗔”又叫嗔恚、嗔怒,为三毒之一。是指对有情众生产生怨恨的精神作用。

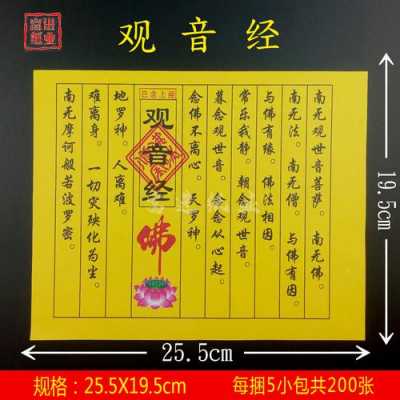

3、不生嗔心就是忍辱波罗蜜。忍辱就是佛说六度:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若中的一项,六度的修行方法是从凡夫普通人修证到佛的方法。《遗教经》中说过:“忍之为德,持戒苦行所不能及。

贪欲念、懒惰和懈怠念、愚昧念是不是影响人生最大的三种邪念。请有德...

1、贪,就是自私自利,只为自己着想。嗔,就是管不住自己的这张嘴,老说不好的话。痴,就是人们常说的傻,为某件事过于着迷。恨,恨别人,讨厌别人,心生憎恨别人之心。爱,过度的偏爱或溺爱。恶,恶事 坏的想法。

2、中随烦恼,即是无惭与无愧两种无耻的心理,比较以上十种小随烦恼,对人生之影响更大;盖人而无耻,则五逆十恶,无所不为矣。 大随烦恼:即不信、懈怠、放逸、昏沉、掉举、失念、不正知、以及散乱等八种。

3、最根本的烦恼有贪、嗔、痴,称为三毒。一般人说某人很贪心,很会发脾气, 很愚痴,这与佛法中所说的贪、嗔、痴有点不同。 贪:佛法中说贪是于三有及资具(顺境)染著不舍。三有是欲有、色有、无 色有。

佛法中情绪的分类都有几种?

七情六欲,乃人之本能。 这世上的每一个正常的人,都有七情六欲。 七情,即七种心情:喜怒忧思悲恐惊。 六欲,即六种欲望:求生欲、舒适欲、爱恨欲、优越欲、求知欲、表达欲。 人的所有情绪,都可归纳为上述七情。

七情即七种情绪:喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲;六欲即六种情欲:颜色、形貌、威仪姿态、言语音声、细滑、人相;六情即六种情根:眼、耳、鼻、舌、身、意;五欲即五种欲望:财、色、名、食、睡。

奇怪的是,佛教的“七情”竟与儒家的“七情”大同小异,指的是“喜、怒、忧、惧、爱、憎、欲”七种情愫,把欲也放在七情之末。

故有七情: 喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲 《佛学大词典》 七情,指一般人所具有之七种感情:喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。

欲”列入七情之中。六欲按《吕氏春秋》指由生、死、耳、目、口、鼻所生的欲望,佛教认为是色欲、形貌欲、威仪姿态欲、言语声音欲、细滑欲、人想欲,也有说法是求生欲、求知欲、表达欲、表现欲、舒适欲、情欲。

到此,以上就是小编对于懈怠修行的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏