本篇目录:

- 1、什么是佛教中的有想?什么是无想?非有想,非无想各是什么意思?请...

- 2、佛教中所说的“妄想”与“执着”分别是什么意思?

- 3、请教佛教说的第六意识是指什么?

- 4、佛家语,指色、受、想、行、识什么意思

- 5、六顶帽子思考法是什么?

什么是佛教中的有想?什么是无想?非有想,非无想各是什么意思?请...

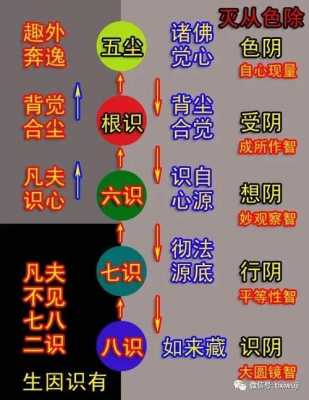

佛学术语,想,指感受、观念、概念、意识等心及心所之作用。有想、无想、非有想非无想又作想、无想、非想非无想。依情识之有无而分之三种众生。此三者即‘有想’、‘无想’与‘非有想非无想’。

有想、无想、非有想非无想,是指感受、观念、概念、意识等心及心所之作用。有想,即于空无边处起空想,于识无边处起识想之意;无想,即于无所有处离少想之意;非有想非无想,则为有顶所摄。

中华佛教百科全书 对“有想·无想·非有想非无想”解释如下:【有想·无想·非有想非无想】指依情识之有无而分之三种众生。

而无想,是指人们不再思考和追求任何东西,不再有任何欲望和想法,这种状态虽然可以带来一定的解脱和宁静,但也可能导致人们失去生命的意义和价值。

想,梵语 sajjā,指感受、观念、概念、意识等心及心所之作用。有想,梵语 sajjin,巴利语 sain。无想,梵语 a-sajjin,巴利语 a-sain。

佛教中所说的“妄想”与“执着”分别是什么意思?

1、佛教所说的妄想是指通过想象的逆转来分离各种规律。也就是说,由于内心的坚持,不可能看到事物本身,而且它们之间的区别是错误的。又称妄想分开。

2、【妄想】就是不在眼前的东西,但是你记得它曾经在眼前的样子,或者你想象它在眼前的样子。【分别】是【识】的一种功能,可以辨物。【识】分成6识,人可以看闻听尝触思,此末端识物之能力为【分别】。

3、简单说,执着:以我为执,不以客观规律、宇宙准则办事;分别即是没有平等心、以高低、贵贱之心处之;妄想即不切实际,不了解宇宙、人生事实真相。

请教佛教说的第六意识是指什么?

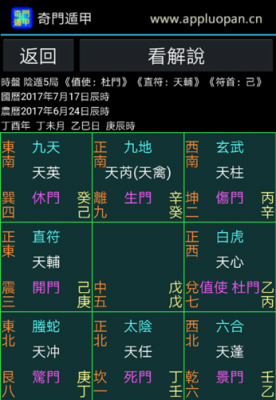

1、意识第六识是意识。八识之一,依第七识末那为根(意根)生起。意识分为五俱意识和独散意识二种:第六意识若与前五识同时生起作用,称为五俱意识;若第六意识不与前五识相应而独自活动,就称为独头意识。

2、六识——意识的活动作用。意识的活动非常广而又影响深刻,比如事过境迁的回味,陈年往事仍记忆犹新等等,以至于睡觉时的做梦,非睡觉时的幻想都是。可 是意识的作用并不是凭空而来的。

3、六识中,第六之意识称为第六识,后世更赋予六识、意识、分别事识、四住识、攀缘识、巡旧识、波浪识、人我识、烦恼障识、分段死识等十名,称为六识十名。

佛家语,指色、受、想、行、识什么意思

1、色、受、想、行、识是佛教中对人类心理和意识运动的五个要素,称为五蕴。其中,色代表物质形态,受代表感受,想代表思维和观念,行代表意志和行动,识代表意识和认知。下面将对每一个蕴进行具体解释。

2、色、受、想、行、识是一个佛教用语,是“五蕴皆空”中“五蕴”。五蕴分别是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。在五蕴中,除了第一个色蕴是属物质性的事物现象之外,其余四蕴都属五蕴里的精神现象。五蕴理论。

3、在内心触对境界时,领受在心,引起内心的情感,感到或苦或乐的,叫做受;受就是内心的情绪作用。想蕴:想的定义是『取像』,就是认识作用。

4、受蕴:“受”是内心领纳所缘的境界的心所生法。内心领取纳受外境,生起一种心念,它会对顺、逆的外境产生三种不同的感受,既是苦、乐、舍(不苦不乐)受,称为三受。

5、“受想行识”是佛教用语,是指“五蕴皆空”中“五蕴”中除了“色蕴”之后的四蕴:“受蕴”、“想蕴”“行蕴”“识蕴”。 受蕴:既是领取纳受之意。对于顺境和逆境的领纳感受,它可分为身受和心受。

6、佛家的五蕴是指色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。五蕴的“蕴”是“坎蕴”(巴利语:khandha)的简称,意义是积聚或者和合。五蕴分别是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。

六顶帽子思考法是什么?

六顶思考帽思考法是英国学者爱德华·德·博诺(Edward de Bono)博士开发的一种思维训练模式,或者说是一个全面思考问题的模型。它提供了“平行思维”的工具,避免将时间浪费在互相争执上。

六顶帽子思考法是英国学者爱德华·德·博诺博士开发的一种思维训练模式,或者说是一个全面思考问题的模型。它提供了“平行思维”的工具,避免将时间浪费在互相争执上。

蓝色思考帽。蓝色思考帽负责控制和调节思维过程。它负责控制各种思考帽的使用顺序,它规划和管理整个思考过程,并负责做出结论。

到此,以上就是小编对于六依121的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏